Правовой режим открытого моря

Открытое море – это пространства морей и океанов, которые находятся за пределами территориального моря и не входят в состав территории ни одного из государств.

Конвенция об открытом море 1958 г. указывает: «Слова „открытое море“ означают все части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во внутренние воды какого-либо государства» (ст. 1). «Никакое государство не вправе претендовать на подчинение какой-либо части открытого моря своему суверенитету» и «открытое море открыто для всех наций», т. е. находится в свободном пользовании всех государств.

Конвенция об открытом море 1958 г. определила, что свобода открытого моря включает, в частности:

- свободу судоходства;

- свободу рыболовства;

- свободу прокладывать подводные кабели и трубопроводы;

- свободу полетов над открытым морем;

- свободу возведения искусственных установок и островов.

Свобода открытого моря включает также свободу морских научных исследований.

Свобода судоходства означает, что каждое государство, как прибрежное, так и не имеющее выхода к морю, имеет право на то, чтобы суда под его флагом ходили в открытом море. Национальность судов определяется по флагу того государства, под которым они вправе ходить. В открытом море судно подчиняется юрисдикции того государства, под флагом которого оно ходит. Свобода полетов предполагает, что воздушные суда всех государств имеют право пролетать над территорией открытого моря. Государства обязаны принимать меры по обеспечению безопасности полетов своих воздушных судов над открытым морем.

Свобода прокладки кабелей и трубопроводов означает, что при прокладке новых кабелей и трубопроводов государства должны учитывать уже проложенные кабели и трубопроводы и по возможности не создавать препятствий в свободе использования открытого моря.

Свобода возведения искусственных установок и островов означает, что каждое государство имеет право на возведение островов, установок, сооружений и их эксплуатацию в открытом море.

Свобода рыболовства в открытом море предоставлена всем государствам при условии соблюдения ими международных обязательств.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. внесла в правовой режим открытого моря ряд крупных изменений. Она предоставила прибрежным государствам право устанавливать за пределами территориального моря в прилегающем к нему районе открытого моря исключительную экономическую зону шириной до 200 морских миль, в которой признаются суверенные права прибрежного государства на разведку и разработку естественных ресурсов зоны. Свобода рыболовства и свобода научных исследований в исключительной экономической зоне были упразднены и заменены новыми положениями.

Источник

Вопрос 52. Открытое море: понятие, правовой режим.

Согласно ст. 1 Конвенции об открытом море 1958 г., «открытое море означает все части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во внутренние воды какого-либо государства».

В Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. отсутствует определение открытого моря. Вместе с тем, согласно ст. 86 положения ч. VII Конвенции, посвященной открытому морю, применяются ко всем частям моря, которые не входят ни в исключительную экономическую зону, ни в территориальное море или внутренние воды какого-либо государства, ни в архипелажные воды государства-архипелага.

Эту формулу можно использовать при определении открытого моря.

Открытое море — это водная часть морского пространства, находящаяся за пределами национальной юрисдикции, открытая для использования всеми государствами на основе норм международного права.

Правовой режим. В соответствии с Конвенцией ООН об открытом море 1958 г. и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. открытое море свободно для всех государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю (внутриконтинентальных).

Государства, не имеющие выхода к морю, должны иметь доступ к морю. С этой целью они заключают соглашения с государствами, имеющими выход к морю, о транзите через их территорию, доступе к морским портам и их использовании.

Никакое государство не вправе претендовать на подчинение какой-либо части открытого моря своему суверенитету.

Режим свободы открытого моря включает:

а) свободу судоходства;

б) свободу полетов;

в) свободу прокладки подводных кабелей и трубопроводов;

г) свободу возведения искусственных островов и других установок;

д) свободу рыболовства и промысла;

е) свободу научных исследований.

Свобода судоходства означает, что каждое государство, как прибрежное, так и не имеющее выхода к морю, имеет право на то, чтобы суда под его флагом плавали в открытом море. Суда имеют национальность того государства, под флагом которого они вправе плавать. В открытом море судно подчиняется исключительной юрисдикции государства, флаг которого оно несет. Конвенция предусматривают ряд исключений из указанного принципа. Военный корабль вправе подвергнуть осмотру иностранное судно, если есть разумные основания подозревать, что: 1) судно занимается пиратством; 2) судно занимается работорговлей; 3) судно занимается несанкционированным радио- и телевещанием; Возможно также преследование «по горячим следам» иностранного судна, если есть достаточные основания считать, что оно нарушило законы и правила прибрежного государства в водах, находящихся под его юрисдикцией.

Свобода полетов предполагает, что воздушные суда всех государств имеют право осуществлять полеты в воздушном пространстве над открытым морем. Государства обязаны принять меры по обеспечению безопасности полетов своих воздушных судов над открытым морем. Воздушные сообщения должны осуществляться таким образом, чтобы не создавать помех морскому судоходству и использованию моря в иных целях.

Свобода прокладки кабелей и трубопроводов признается Конвенцией по морскому праву 1982 г. за всеми государствами. Соответствующее право распространяется на дно открытого моря за пределами континентального шельфа. При прокладке новых кабелей и трубопроводов государства должны принимать во внимание уже проложенные по дну моря кабели и трубопроводы и по возможности не создавать препятствий свободе использования открытого моря.

Свобода возведения искусственных установок и островов осуществляется как в водной части океана — открытом море (возведение островов, установок, сооружений, их эксплуатация), так и на его дне — в Районе (извлечение полезных ископаемых с поверхности дна и его недр с помощью установок, сооружений, механизмов).

Свобода рыболовства (право промысла) в открытом море предоставлена всем государствам при условии соблюдения ими международных обязательств, в том числе в отношении интересов прибрежных государств. Государства сотрудничают друг с другом в сохранении живых ресурсов моря и управлении ими и с этой целью создают международные организации. Меры по регулированию промысла и сохранению запасов живых ресурсов моря, которые предусматриваются многосторонними и двусторонними соглашениями: а) определение допустимого улова с учетом новейших научных данных (соглашения по регулированию промысла); б) регулирование промысла в определенных районах открытого моря

Свобода научных исследований регламентируется Конвенцией ООН по морскому праву. Все государства независима от их географического положения, а также компетентные международные организации вправе проводить морские научные исследования. Они проводятся исключительно в мирных целях, надлежащими методами и средствами и таким образом, чтобы не создавать помех другим видам использования моря.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

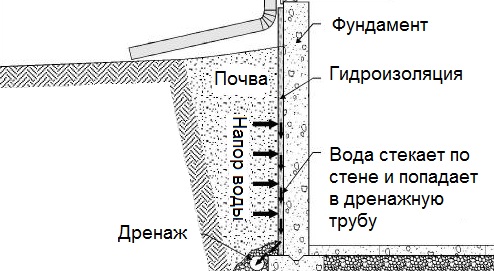

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

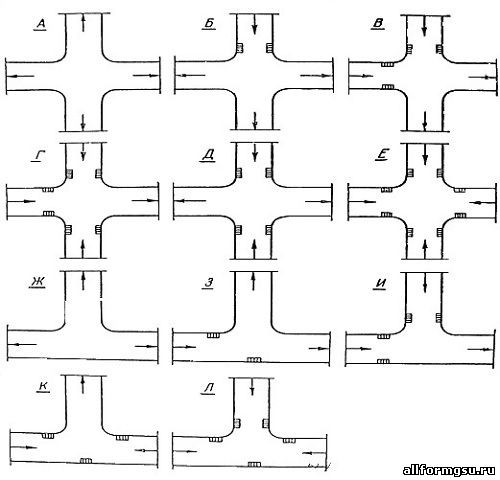

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Источник

Открытое море . Правовой режим. Свободы открытого моря .

Открытое море

В Конвенции об открытом море 1958 понятие «открытое море» определяется как «все части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во внутренние воды какого-либо государства» (ст. 1).

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. установила, что положения части VII («Открытое море») применяются ко всем частям моря, которые не входят ни в исключительную экономическую зону, ни в территориальное море или внутренние воды какого-либо государства, ни к архипелажных вод государства-архипелага (ст. 86).

Юридическую основу открытого моря составляет принцип свободы открытого моря. Этот принцип теоретически обосновал Гуго Гроций в работе «Мате Liberum» (1609 г.) и впоследствии был развит в работах многих юристов-международников. Суть этого принципа сводится к тому, что в открытое море не распространяется суверенитет ни одного государства, оно открыто для общего, равного и свободного пользования всеми субъектами международного права. В соответствии со ст. 87 Конвенции 1982 г. свобода открытого моря включает:

a) свободу судоходства

b) свободу полетов;

c) свободу прокладывать подводные кабели и трубопроводы;

6) свободу возводить искусственные острова и другие установки, допускаемые международным правом е) свободу рыболовства, и) свободу научных исследований.

Эти свободы распространяются как на прибрежные государства, так и на государства, не имеющие выхода к морю.Все они осуществляют эти свободы должным образом, учитывая заинтересованность других государств в пользовании свободой открытого моря.

В утверждении принципа открытого моря решающую роль сыграл институт свободы судоходства. Необходимо отметить, судоходство — один из древнейших видов морепользования, существенно повлиял на формирование международного морского права. Под свободой судоходства понимают право любого государства посылать судно под своим флагом в открытое море. Плавания судна под флагом конкретного государства означает подчинение его в открытом море законам и правилам определенного государства и пребывания под ее защитой.Поскольку в открытое море не распространяется суверенитет ни одного государства, фактически государство, чей флаг несет судно, имеет суверенитет над ним, а следовательно, и осуществляет свою юрисдикцию. Поэтому в международном праве суда считаются условным территории государства флага. В ст. 92 Конвенции 1982 г. определено, что судно должно плавать под флагом только одного государства и не может изменить свой флаг во время плавания или стоянки при заходе в порт, кроме случаев действительного перехода права собственности или изменения регистрации.

С точки зрения международного права судно имеет национальную принадлежность того государства, под флагом которого оно плавает. Соответствие флага реальной национальности судна позволяет обеспечить эффективное осуществление юрисдикции государства флага. Это прежде всего касается контроля за соблюдением административных, социальных и технических норм на борту судна со стороны государства флага. Международные конвенции требуют, чтобы связь между судном и государством флага был реальным, чего нельзя сказать о практике использования так называемых удобных флагов (Кипра, Либерии, Панамы и др.).. К сожалению, с обретением Украиной независимости такая практика распространилась — много украинских судов перешли под удобный флаг. Это часто приводит к печальным экономических и социальных результатов как для Украинского государства, так и для украинских моряков и членов их семей. Ограничению подобной практики способствует Конвенция ООН об условиях регистрации морских судов 1986

Юрисдикция в открытом море. Принцип исключительной юрисдикции государства флага судна в открытом море закреплен в Конвенции 1958 г. и Конвенции 1982 г. Суть этого принципа заключается в том, что в случае столкновения или какого-либо другого навигационного инцидента с судном в открытом море, что влечет уголовную или административную ответственность капитана или другого члена экипажа, уголовное или административное преследование может быть возбуждено только судебной или административной властью государства флага или государства, гражданином которого является лицо. Арест или задержание судна возможны только по распоряжению властей государства флага судна.

В контексте проблемы юрисдикции в открытом море широко известным стало решение Постоянной палаты международного правосудия (ППМП) 1 в деле суда «Лотус» (1927 г.).

Французский пароход «Лотус» столкнулся в открытом море с турецким судном «Боз-Курт». Турецкое судно в результате инцидента затонуло, при этом погибли восемь человек его экипажа и пассажиров. Когда судно «Лотус» прибыло в турецкий порт, турецкие власти арестовали помощника капитана этого судна, который был на вахте при столкновении; французский морской офицер был обвинен в убийстве. Франция решительно опротестовала действия Турции, утверждая, что турецкие власти не имеет право осуществлять юрисдикцию по этому делу. Дело было передано на рассмотрение ППМП, что должна была дать ответ на вопрос: есть ли в международном праве правило, запрещающее осуществлять Турции юрисдикцию по этому делу?

ППМП признала, что за пределами своих границ государство не может осуществлять властных функций, если это не допускается международным правом. Однако это не означает, что международное право запрещает государству осуществлять юрисдикцию в пределах своей территории в отношении любого дела, связанная с действием, совершенным за границей. В таких делах государства имеют широкие властные полномочия, ограниченные лишь определенными запретительными нормами международного права.

На основании этого, по мнению ППМП, государства приняли целый ряд норм, распространяющих их юрисдикцию за пределы своей территории. Таким образом, ППМП пришла к выводу, что «территориальность уголовного права не является абсолютным принципом международного права и никоим образом не совпадает с территориальным суверенитетом».

В результате ППМП не согласилась с позицией Франции, только государство флага имеет исключительную юрисдикцию над судном в открытом море. При этом было отмечено, что повреждения турецкого судна эквивалентно вреде, причиненном турецкой территории. Это обстоятельство дает Турции право осуществлять свою юрисдикцию в рассматриваемом деле, поскольку нет международно-правовых норм, которые бы ограничивали это право.

Это решение ППМП претерпело обоснованной критики многих специалистов в области международного права как такое, что не соответствует реалиям, существующим в нем. На самом деле только государство флага может осуществлять юрисдикцию над судном в случае столкновения или какого-либо другого события с ним в открытом море. Это положение совершенно четко было подтверждено в п. 1 ст. 11 Конвенции 1958 г. и п. 7 ст. 94 Конвенции 1982 г.

В Конвенции 1982 г. установлено, что каждое государство организует расследование достаточно квалифицированным лицом или лицами каждой морской аварии или навигационного инцидента в открытом море с участием судна, плавающего под его флагом, которые привели к гибели граждан другого государства, или причинение им серьезных увечий , или серьезного ущерба судам или оборудованию другого государства, или морской среде (п. 7 ст. 94). Ни арест, ни задержание судна не могут быть осуществлены даже в качестве меры пресечения в ходе расследования по распоряжению любого, кроме власти государства флага судна.

По общему правилу юрисдикцию над судном в открытом море осуществляет государство флага, однако есть исключения из этого правила. В определенных случаях, предусмотренных международным правом, военные корабли имеют право останавливать и досматривать суда других государств. Например, в соответствии с Конвенцией по охране подводных телеграфных кабелей 1884 военные корабли государств-участников могут останавливать торговые суда других участников Конвенции, на которых падает подозрение в повреждении кабеля. Конвенция об открытом море 1958 установила, что военный корабль вправе останавливать и подвергать учитывая иностранное торговое судно, если имеются достаточные основания подозревать его в занятии пиратством, работорговлей или для проверки флага, когда на судне поднят иностранный флаг или оно отказывается поднять флаг, но на самом деле это судно имеет ту же национальность, что и военный корабль (п. 1 ст. 22).

К указанным исключений Конвенцией 1982 г. были добавлены случаи, когда судно занимается несанкционированным радиовещанием или не имеет национальности, а также по просьбе государства в отношении судна подозреваемого в незаконной торговле наркотиками или психотропными веществами. Если подозрения оказываются необоснованными и при условии, что осмотрено судно не совершило никаких действий, которые бы оправдывали эти подозрения, ему должны быть возмещены любые причиненные убытки.

К таким исключениям также принадлежит право преследования по горячим следам. Преследование по горячим следам иностранного судна может быть предпринято, если компетентные власти прибрежного государства имеет достаточные основания полагать, что это судно нарушило законы и правила этого государства. Такое преследование должно начаться тогда, когда иностранное судно находится во внутренних, архипелажных, территориальных водах или в прилежащей зоне преследующего государства, и может продолжаться за пределами территориального моря или прилежащей зоны только при условии, что оно не прерывается.Право преследования по горячим следам применяется mutatis mutandis (с необходимыми изменениями) к нарушениям в исключительной экономической зоне или на континентальном шельфе. Право преследования по горячим следам прекращается, как только преследуемое судно входит в территориальное море своего государства или в территориальное море какого-либо третьего государства. Это право могут реализовывать только военные корабли, или военные летательные аппараты, или другие суда и аппараты, состоящие на правительственной службе и специально на то уполномоченные.

Военные корабли и суда, находящиеся на некоммерческой государственной службе, пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции государства, кроме государства флага.

Безопасность мореплавания. Каждое государство должно принимать необходимые меры для обеспечения безопасности в море в отношении судов, плавающих под его флагом, в частности относительно а) конструкции, оборудования и годности к плаванию судов; b) комплектования, условий труда и обучения экипажей судов с учетом применяемых международных актов; с ) пользования сигналами, поддержания связи и предупреждения столкновения. Эти общие нормы детализированы и конкретизированы в специальных конвенциях. Так, в Конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. и Протоколе к ней 1978 содержатся нормы, касающиеся конструкции судов, противопожарной защиты, спасательных средств, радиотелеграфии и радиотелефонии. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. устанавливает требования к квалификации моряков и их готовности к выполнению своих обязанностей. Международные правила предупреждения столкновения судов в море 1972 г. (МППСС-72) регламентируют действия судов в различных условиях плавания, а также определяют огни, которые должно нести судно, звуковые и световые сигналы, которые следует подавать судну в соответствующих условиях плавания.

Каждое государство возлагает обязанности на капитана любого судна, плавающего под его флагом, в той мере, в какой капитан может это сделать, не подвергая серьезной опасности судно, экипаж или пассажиров: а) оказывать помощь любому обнаруженному в море лицу , которому угрожает гибель; b) выходить со всей возможной скоростью на помощь тем, кто находится в беде, если ему сообщено, что они нуждаются в помощи, насколько на такое действие с его стороны можно разумно рассчитывать с) после столкновения оказать помощь другому судну, его экипажа и его пассажирам и, когда это возможно, сообщить этому другому судну наименование своего судна, порт его регистрации и ближайший порт, в который оно зайдет (п. 1 ст. 98 Конвенции 1982 г.).

Каждая прибрежное государство способствует организации, деятельности и содержанию соответствующей эффективной поисково-спасательной службы для обеспечения безопасности на море и над морем, а также, когда того требуют обстоятельства, сотрудничает в этих целях с соседними государствами посредством взаимных региональных договоренностей.

Источник